Partager

CYEK - LE PODCAST

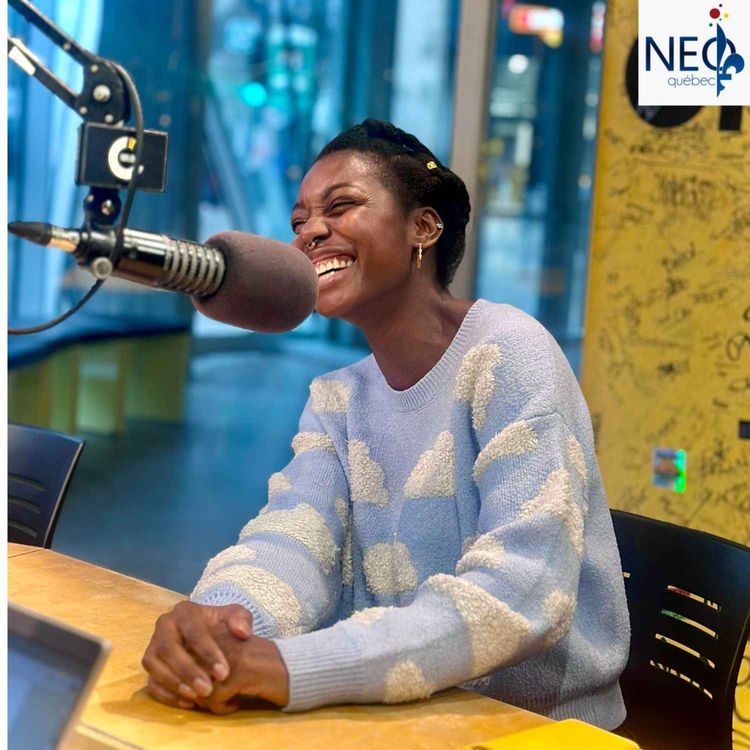

NEOQUÉBEC-RADIO : ELEONORE MENGA , PHOTOGRAPHE-DOCUMENTARISTE

Cet épisode est l'entrevue de ELÉONORE MENGA, une photographe et documentariste qui capture bien plus que des images : elle raconte des histoires à travers son objectif.

D’origine congolaise et haïtienne, installée à Montréal depuis 17 ans, elle explore les identités, les mémoires et les invisibles de la société à travers des portraits et des récits silencieux, souvent engagés auprès de collectifs féministes et d’organismes.

D’abord formée en anthropologie, Éléonore Menga a découvert la photographie par passion et nécessité. Mère de quatre enfants, elle a documenté leur enfance sans imaginer devenir photographe professionnelle. Un déclic s’est produit lorsqu’elle a appris les bases de la vidéo grâce à un proche, puis en autodidacte via YouTube. À 40 ans, elle décide de se former officiellement et obtient un diplôme en photographie au Collège Dawson.

Son approche repose sur la connexion avec ses sujets, qu’ils soient modèles, familles ou personnalités publiques. Pour elle, la photographie est une co-création où elle cherche à refléter fidèlement l’histoire et l’émotion de l’autre. Montréal, ville de métissage, est un terrain fertile pour son travail.

Son projet le plus marquant du moment est un documentaire photographique sur GRACIA KASOKI KATAHWA, femme politique qu’elle suit depuis sa candidature à la chefferie de Projet Montréal. Fascinée par son humanité et son leadership, elle veut capturer l’authenticité de son parcours, y compris la gestion de la défaite.

Éléonore Menga poursuit plusieurs projets de photojournalisme, déterminée à construire sa carrière en accord avec ses valeurs et sa passion pour la narration visuelle.

(C) CYEK - LE PODCAST (avril 2025)

More episodes

View all episodes

70. NEOQUÉBEC RADIO : WILS THEAGENE - FONDATEUR & PDG DE CITADELLE CAPITAL

27:35||Saison 4, Ep. 70Dans cette entrevue à l’émission NéoQuébec (CIBL), Cyrille Ekwalla reçoit Wills THEAGENE, fondateur et PDG de CitadelE Capital, un fonds d’investissement orienté vers l’impact, la diversité et la réduction des écarts vécus par les minorités. L’échange vise à démystifier le capital de risque/placement privé et à expliquer pourquoi Wils Theagene a lancé CitadelE, après plus de 30 ans dans l’écosystème financier et un passage à la CDPQ.D’abord, l’invité clarifie la différence entre marchés publics et placement privé : au lieu d’acheter des actions en Bourse, il s’agit d’investir dans des entreprises privées, où le profil de risque et l’accompagnement sont différents. CitadelE fonctionne comme un fonds : des investisseurs y injectent du capital, l’équipe de CitadelE sélectionne des entreprises portées par des entrepreneurs sous-représentés, puis contribue à accélérer leur croissance; en retour, les investisseurs visent un rendement lors du rachat de la participation ou d’une transaction ultérieure.Wils Theagene explique que la création de CitadelE est née d’un constat personnel et social : le manque de représentation des entrepreneurs issus de communautés diversifiées parmi les entreprises de taille importante. Il appuie son propos par une lecture “statistique” des PME : la grande majorité se situe sous 100 employés, mais plus on monte en taille (100+, 500+), plus la représentation des entrepreneurs noirs et d’autres groupes diminue fortement. Cela nourrit des biais chez les investisseurs et se traduit par trois obstacles récurrents : accès au capital, accès à l’expertise opérationnelle, et accès au réseau d’affaires. Les entrepreneurs, dit-il, vivent une frustration : ils essuient des refus sans explication, malgré des dossiers qu’ils jugent comparables (ou supérieurs) à ceux financés.Interrogé sur l’après-George Floyd, il reconnaît une vague d’initiatives, mais estime que plusieurs n’ont pas duré. Il plaide pour un meilleur équilibre entre le soutien aux OBNL et l’injection de capitaux dans des véhicules à but lucratif capables de bâtir des entreprises autosuffisantes. Il cite notamment un déséquilibre de financement : sur 31 milliards alloués au Canada à des gestionnaires de fonds privés (en 2021), seulement 1 % aurait été dirigé vers des gestionnaires à mission de diversité, et une part infime vers des fonds comme CitadelE.Enfin, l’entrevue aborde le second volet de Citadel : l’écosystème. Avec l’École des dirigeants HEC, Wils Theagene a co-développé une certification pour renforcer la gouvernance, le financement et la “création de valeur” chez les entrepreneurs (créer, cristalliser, puis sécuriser le patrimoine). Il se projette sur une décennie avec une ambition claire : faire émerger des “fleurons” québécois dirigés par des personnes issues de la diversité, afin de changer durablement les perceptions et les trajectoires économiques.(c) CYEK-LE PODCAST (FEV. 2026)

69. NEOQUÉBEC-RADIO : DR. PRÉVOST JANTCHOU - LE CANCER PÉDIATRIQUE

24:44||Saison 4, Ep. 69Cyrille Ekwalla reçoit le professeur Prévost Jantchou, gastro-entérologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine, clinicien-chercheur spécialisé notamment dans les maladies inflammatoires de l’intestin, et engagé aussi dans des projets de suivi numérique et d’intelligence artificielle. L’échange s’inscrit dans le contexte du 15 février, Journée mondiale du cancer de l’enfant, et vise à mieux comprendre ce qui distingue les cancers pédiatriques, leurs causes, la prise en charge et les enjeux de sensibilisation.D’entrée de jeu, le médecin explique que le cancer de l’enfant n’est pas le cancer de l’adulte : “un enfant n’est pas un mini-adulte”. Même si les cancers pédiatriques sont rares (environ 1 % de l’ensemble des cancers à l’échelle mondiale), ils représentent tout de même des centaines de milliers de cas. La différence centrale tient aux mécanismes : chez l’adulte, de nombreux cancers sont fortement liés à des facteurs environnementaux (tabac, alcool, etc.), alors que chez l’enfant, les causes sont davantage associées à l’embryogenèse et à la génétique. Certaines conditions, comme la trisomie 21, augmentent nettement le risque. Les recherches tentent de comprendre pourquoi un très jeune enfant développe un cancer, mais on n’identifie pas de facteurs aussi puissants que ceux observés chez l’adulte.La discussion porte ensuite sur la prise en charge plutôt que sur un dépistage de masse, jugé peu bénéfique. Dans des pays comme le Canada, le diagnostic peut être posé rapidement, avec une prise en charge parfois dans les 24 heures, ce qui améliore le pronostic et réduit le risque de métastases, fréquentes dans certains cancers. L’invité décrit aussi des signes d’alerte : fatigue inhabituelle, maux de tête (tumeurs du système nerveux central), douleurs osseuses ou thoraciques, saignements (notamment dans les leucémies).Sur l’état de la recherche, Dr. Prévost Jantchou rappelle qu’au Canada environ 1 000 enfants de moins de 15 ans reçoivent un diagnostic chaque année, et que environ 80 % obtiennent une survie à 5 ans. Les traitements sont largement protocolisés et souvent intégrés à des essais cliniques très encadrés (comités d’éthique, surveillance de sécurité). Les grandes avancées récentes concernent l’immunothérapie et les approches ciblées, plus personnalisées grâce à l’analyse génétique des cellules tumorales.Il est aussi question des inégalités mondiales : dans des régions moins dotées en ressources (certaines zones d’Afrique, d’Amérique latine), la mortalité est plus élevée, et la sous-déclaration complique le suivi. L’importance des registres et des centres de référence est soulignée. Enfin, l’invité évoque l’après-cancer : on parle de guérison après 5 ans sans rechute et du “droit à l’oubli”, tout en insistant sur le suivi à long terme (croissance, fertilité, complications cardiaques possibles).En conclusion, l'invité juge que les journées de sensibilisation risquent d’être banalisées si le message ne se poursuit pas toute l’année, et il présente son projet Quizz Santé, une plateforme de vulgarisation (capsules et quiz) pour étudiants, professionnels et grand public, afin d’outiller les patients et promouvoir des informations fiables.(c) CYEK-LE PODCAST (FÉV. 2026)

68. NEOQUÉBEC-RADIO : JEAN-CLAUDE BARNY - RÉALISATEUR DU FILM "FANON"

29:58||Saison 4, Ep. 68Dans l’émission NeoQuébec (diffusée sur CIBL 101,5 FM), Cyrille Ekwalla reçoit le réalisateur Jean-Claude Barny venu à Montréal présenter son film Fanon, une œuvre dont la sortie a fait beaucoup parler et qui revendique une portée à la fois artistique et politique. En ouverture, Jean-Claude Barny revient sur son propre itinéraire : autodidacte, issu d’une filiation caribéenne (Guadeloupe et Trinidad), arrivé enfant en France, il dit avoir grandi au contact de caricatures et de préjugés qui passaient largement par la télévision et le cinéma. Cette expérience nourrit, chez lui, une volonté de « reprendre le récit » : fabriquer des images qui réparent, déplacent les regards et donnent une épaisseur humaine à des trajectoires trop souvent réduites à des clichés.La discussion se déplace ensuite vers le cœur du film et vers un choix d’écriture décisif. Plutôt que de raconter Fanon « du début à la fin », Barny concentre le récit sur une période précise : celle où Fanon exerce comme médecin psychiatre en Algérie, au moment où la colonisation est aussi une guerre des nerfs, des corps et des subjectivités. Le réalisateur assume ce cadrage : Fanon est un penseur complexe, et une fresque biographique risquerait de rester en surface. Il fallait, dit-il, aller au centre de ce que Fanon nous demande d’observer, là où se nouent la violence coloniale, l’aliénation, et la fabrication psychique de l’infériorité.Le cinéaste insiste sur une intuition "fanonienne" qu’il veut rendre sensible à l’écran : l’oppression ne s’exerce pas uniquement sur les mains ou les pieds, elle vise d’abord l’esprit. Elle installe des blessures transmises de génération en génération, et produit des êtres incapables de s’estimer eux-mêmes. D’où l’importance de filmer Fanon dans sa pratique psychiatrique : parce qu’il peut nommer, diagnostiquer et décrire cette capture mentale, et parce qu’il oblige à regarder l’oppresseur lui-même. Pour Jean-Claude Barny, la libération ne se limite pas à l’autonomie politique d’un peuple : si celui qui domine ne comprend pas qu’il a aussi été formé, endoctriné et déformé par le système, la domination peut recommencer « autrement », sous d’autres formes.La conversation aborde alors le racisme comme construction apprise, inculquée, presque pathologique : on « remplit » l’esprit de représentations toxiques, puis l’individu y croit et reproduit la violence. Fanon, tel que Jean-Claude Barny le met en scène, ouvre une possibilité de désaliénation : on peut déconstruire ce conditionnement, et donc penser le racisme comme une responsabilité politique, institutionnelle et psychique, pas comme une simple opinion individuelle.Enfin, le réalisateur caribéeen présente le film comme un outil de mémoire active : se souvenir, ce n’est pas se figer, c’est reprendre une histoire confisquée, refuser de vivre « par substitution », et retrouver ses propres archives dans les diasporas. La conclusion est un appel à l’action : soutenir le film en salle, parce qu’un cinéma comme Fanon ne tient que par le public, et parce qu’il nourrit une lutte qui continue. Jean-Claude Barny interprète les applaudissements comme un signe de reconnaissance collective : le public ne salue pas seulement l’auteur, il s’applaudit lui-même, parce qu’il se sait encore vivant, encore capable de transmettre le relais.le film prend l'affiche au Québec le 6 février 2026(c) CYEK-LE PODCAST (Fev. 2026)

67. NEOQUÉBEC-RADIO : MAXIME SAINT-JUSTE & CHILANDRE PATRY : HISTOIRES D'INVINCIBLES

28:28||Saison 4, Ep. 67Dans cette entrevue, Cyrille Ekwalla reçoit Maxime Saint-Just et Chilandre Patry pour présenter Histoire d’Invincibles, une exposition accueillie à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord jusqu’au 8 mars 2026. Le duo co-concepteur (Illustrateur / Designer graphique - Recherchiste / Rédactrice) explique d’emblée qu’il ne s’agit pas seulement “d’une exposition”, mais d’un projet de transmission : mettre en lumière des récits de figures noires et afrodescendantes qui ont marqué l’histoire, tout en rendant ces histoires accessibles au grand public — et notamment aux enfants.Le cœur de l’exposition repose sur neuf personnages (cinq femmes et quatre hommes). Côté femmes : la reine Amanirenas (Nubie/Koush), l’impératrice Nzinga, Solitude, la reine Yaa Asantewaa, et Viola Desmond. Côté hommes : Yasuke, Mathieu da Costa, le Chevalier de Saint-Georges (Joseph Bologne) et Jean-Jacques Dessalines. Les deux invité·e·s insistent sur le choix de figures à la fois connues et méconnues, afin de provoquer la découverte, corriger les angles morts et proposer des modèles inspirants, sans transformer le propos en cours magistral.Maxime Saint-Juste revient sur la genèse : pendant la COVID, il commence à publier sur les réseaux sociaux des illustrations de personnages historiques, accompagnées de courts textes explicatifs. Les familles peuvent les imprimer en haute définition pour les faire colorier aux enfants : un geste simple, mais très vite adopté, qui mêle créativité et apprentissage. De ce matériau est né un univers plus large, destiné à se prolonger, notamment par un livre d’activités à paraître et d’autres titres déjà évoqués.Chilandre Patry qui s'est occupée de la recherche et de la rédaction des textes qui accompagnent les illustrations, souligne le travail d’adaptation muséale : une exposition pensée pour être colorée, interactive, avec des jeux et activités, afin que les enfants y trouvent une porte d’entrée immédiate, tout en offrant aux adultes une vraie valeur ajoutée (beaucoup disent y apprendre des choses). L’entretien se conclut sur l’idée de continuité : Histoire d’Invincibles s’inscrit dans une démarche appelée à évoluer et à se déployer, notamment via des activités publiques en lien avec la programmation culturelle locale.(c) CYEK-LE PODCAST (FÉV. 2026)

66. NEOQUÉBEC-RADIO : EMILIE LAGUERRE - DIRECTRICE GÉNÉRALE DIVERSITÉ & INCLUSION CBC/RADIO CANADA

35:40||Saison 4, Ep. 66Dans cette entrevue menée par Cyrille Ekwalla pour NeoQuébec, Émilie LAGUERRE, Directrice générale *Diversité et inclusion* à Radio-Canada, précise d’abord la nature de sa fonction. Le terme «mobilisation», parfois associé à son titre, renvoie à une réalité organisationnelle : dans une entreprise d’environ 3000 employé·e·s côté francophone, l’inclusion ne peut pas être un simple principe; elle exige que l’ensemble des secteurs s’engagent et transforment leurs pratiques.Laguerre rattache ensuite son rôle au mandat de "service public" du diffuseur : informer, divertir, mais surtout "représenter le Canada francophone d’aujourd’hui", dont le portrait a profondément changé. Elle insiste sur la nécessité de refléter davantage les communautés francophones hors Québec, les personnes issues de l’immigration, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones, les communautés LGBTQIA+, et d’autres groupes historiquement sous-représentés. L’objectif n’est pas de «cocher des cases», mais de soutenir une représentation plus "complète, authentique et durable", sur tous les supports (radio, télé, info, web).À la question du choix d’accepter ce poste, elle reconnaît les tensions contemporaines autour de l’EDI, mais explique que son parcours (anthropologie, communications) et son expérience personnelle d’un manque de représentation l’ont convaincue. Elle présente l’EDI comme un "marathon", fait de changements de culture, plutôt qu’un sprint mesurable par un “retour sur investissement”. Sa première priorité a été de s’entourer, de préserver la santé mentale, et de créer des alliés internes.Sur la question des « cibles » ou « quotas », elle nuance : les chiffres peuvent guider (notamment via l’auto-identification et la notion de main-d’œuvre disponible), mais le vrai levier est " l'engagement " et la compréhension du “pourquoi” et de l’impact, sans perception de contrainte artificielle. Elle souligne aussi les différences régionales (Montréal vs autres villes) et l’existence de barrières systémiques (recrutement, mobilité, promotions).Concernant l’information, elle est claire : son équipe "n’a pas de regard sur le contenu journalistique", la salle de nouvelles demeurant indépendante. En revanche, le service agit en amont par la formation et la sensibilisation (ex. “atelier des couvertures” sur les réalités autochtones) et comme service-conseil lorsqu’une situation soulève des incompréhensions.Dans le bilan, Emilie Laguerre met en avant des progrès visibles en ondes et sur les plateformes, citant notamment la saison 3 de " Lakay Nou" (sur Tou.TV dès le 22 janvier), ainsi qu’un catalogue croissant de documentaires et de séries, dont "Grimelles" (à venir), "Jumelles" (fiction jeunesse) et "Cœur de motard" (documentaire). Elle revendique une approche de “main tendue” - dire les choses avec diplomatie, sans infantiliser - et affirme que la diversité dans les instances décisionnelles aide, à condition de miser sur les "compétences" et la valeur ajoutée, pour éviter le soupçon de “tokenisme”.Ce dont elle se dit la plus fière : l’ "adhésion interne", la confiance des équipes, et surtout les réactions du public quand des personnes se reconnaissent enfin à l’écran. Elle conclut sur un vœu de "santé", de "douceur" et de "solidarité communautaire" dans un contexte social exigeant.(c) CYEK-LE PODCAST (Janv. 2026)

65. NEOQUÉBEC-RADIO : MIREILLE LAVIE NANA - PDG DE HORA AVOCATS

24:27||Saison 4, Ep. 65Cet épisode de CYEK-LE POSCAST met en lumière le parcours et la vision de Mireille Lavie Nana, avocate en droit des affaires, invitée de Cyrille Ekwalla. Elle revient d’abord sur sa formation : maîtrise en droit au Cameroun, double master à Chambéry (droit des affaires, faillite/insolvabilité), puis études à la Sorbonne (Paris 1). Arrivée au Québec en 2012, elle travaille d’abord à l’Ordre des comptables, poursuit son processus d’admission au Barreau et lance en 2017 son propre cabinet, qui évolue jusqu’à devenir Hora Avocats.Interrogée sur la difficulté de bâtir une clientèle dans une niche, Mireille Lavie Nana nuance : ce n’est pas “facile”, mais c’est possible, notamment grâce aux réseaux et événements corporatifs. Elle insiste sur une compétence peu enseignée à l’école : développer la clientèle. Selon elle, chacun doit adopter un style de réseautage cohérent avec sa personnalité (en ligne ou en présentiel) et utiliser les mécanismes modernes de référencement.Une partie centrale de l’échange vise à démystifier le rôle de l’avocat d’affaires. MLV conteste l’idée qu’un entrepreneur peut s’en passer sous prétexte qu’un comptable, un notaire ou une plateforme peut incorporer ou rédiger des documents. Sa valeur ajoutée réside dans une approche stratégique et préventive : anticiper les litiges potentiels, structurer l’entreprise selon la vision du client, préparer l’avenir (actionnariat, employés, investisseurs, transfert intergénérationnel), et sécuriser les relations entre associés en s’assurant de l’alignement mission/vision. Elle présente l’avocat d’affaires comme un partenaire qui “donne une direction” et évite des coûts plus tard.Enfin, l'avocate et fondatrice du cabinet Hora Avocats explique la création en 2021 de la Clinique juridique d’affaires (CJA), née d’un constat : l’aide juridique couvre surtout les particuliers et certains OBNL, mais pas les entrepreneurs en difficulté. La CJA propose formations et accompagnement, dont un programme de résilience entrepreneuriale visant environ 250 entrepreneurs, sur six mois, avec cohortes adaptées (démarrage et expansion). Le programme, prévu dès février-mars 2026, combine modules vidéo, formations hybrides, coaching hebdomadaire et bootcamp immersif (modèle d’affaires, marketing, gouvernance, fiscalité “stratégique”, protection de marque, contrats, expansion, etc.). Elle lance aussi un appel à l’implication de professionnels (avocats, fiscalistes, notaires, syndics) pour renforcer l’équipe et mieux “éduquer” les entrepreneurs.CYEK-LE PODCAST (Dec 2025)

64. NEOQUÉBEC-RADIO : DOROTHY RHAU /PDG DE AUDACE AU FÉMININ

39:12||Saison 3, Ep. 64Cet épisode découle de l'entrevue que DOROTHY RHAU a accordé à Cyrille Ekwalla dans le cadre de son émission NEOQUÉBEC sur CIBL, dimanche 26 octobre 2025.DOROTHY RHAU, pionnière de l’humour francophone noir au Québec devenue entrepreneure sociale est la Fondatrice d’Audace au féminin et du Salon international de la femme noire; elle porte aussi la campagne "Tétons bien drôles" pour sensibiliser aux inégalités face au cancer du sein. Dans cette entrevue, elle revient sur une de ses publications qui a fait grand bruit. Son message central : la multiplication d’initiatives non coordonnées dans l’écosystème afro-québécois — surtout en entrepreneuriat — fragmente les efforts, dilue l’impact, et sème le doute chez les bailleurs de fonds. Dans un marché restreint, on se concurrence pour les mêmes publics, les mêmes exposants, les mêmes subventions… et l’on finit par "compter deux fois" l’accompagnement d’un même entrepreneur, au détriment de celles et ceux qu’on ne rejoint jamais.Dorothy Rhau illustre ce travers par l’analogie des églises d’une même rue : on dédouble au lieu de consolider. Elle précise ne réclamer ni monopole ni centralisation sous son organisme Audace au féminin : aucune organisation ne peut servir toutes les femmes noires. Elle plaide pour une coordination stratégique — par territoire, par segment, par expertise —, une cartographie claire des acteurs (santé, autisme, entrepreneuriat, culture…), puis une table de concertation fondée sur la co-création et le co-développement. Cela suppose des standards communs (ex. jurys crédibles pour les galas, critères transparents), la mutualisation de ressources (équipes, suivi, relais), et l’acceptation d’une spécialisation assumée. Elle souligne que l’attrait des subventions alimente les doublons, mais que le "capital de prestige" et les ego y contribuent tout autant ; même sans financement, la tentation du "moi aussi" demeure.Interrogée sur l’idée de "laisser le marché trancher", elle rappelle que l’écosystème est subventionné : les financeurs, sollicités par des projets proches, perçoivent la dispersion et questionnent la pertinence. Dans ce contexte — et alors qu’une enveloppe de 189 millions est évoquée — elle invite les bailleurs à exiger preuves d’impact et expertise réelle, et les organisations à se regrouper pour des propositions communes ambitieuses, plutôt qu’à multiplier des micro-projets redondants. Sur le plan personnel, elle dit assumer des choix de concentration (refus de certains rôles, recentrage sur le cancer du sein) pour ne pas brouiller les cartes. Le ton reste volontaire : elle croit à la maturité collective et à la possibilité d’un alignement pragmatique. La "prochaine étape" est claire et opérationnelle : rassembler les organisations, cartographier l’écosystème, répartir les champs d’action et bâtir des campagnes concertées, mesurables et complémentaires. (c) CYEK-LE PODCAST (Oct. 2025)

63. NEOQUÉBEC-RADIO : AMANDA FAKIHI - STRATÈGE ET PASSIONNÉE DE RHÉTORIQUE

32:59||Saison 3, Ep. 63Dans cet épisode de CYEK — LE PODCAST (NéoQuébec), Cyrille Ekwalla reçoit AMANDA FAKIHI : politologue de formation (McGill, UdeM), stratège en affaires publiques et fondatrice d’une agence dédiée à l’influence stratégique, au branding et à la rhétorique. Lauréate 2025 du prix ARISTA (JCCM) – catégorie travailleuse autonome –, elle raconte son virage assumé vers le solopreneuriat, son engagement politique, et surtout pourquoi l’art oratoire demeure un levier décisif pour convaincre, mobiliser et faire avancer des idées au Québec.L’échange s’ouvre sur le prix ARISTA remporté par Amanda Fakihi, qu’elle perçoit comme une « tape sur l’épaule » validant un choix risqué : passer du rôle de gestionnaire en relations gouvernementales à l’aventure du solopreneuriat. Ce saut est déclenché par une mise à pied en décembre 2022, vite transformée en opportunité lorsque son ancien supérieur s’engage à devenir son premier client. Depuis, elle accompagne des acteurs à impact en affaires publiques (lobbying, participation à l’élaboration de politiques), branding (positionnement) et intelligence économique, tout en offrant des formations en art oratoire.Fil conducteur de son travail, la rhétorique est clarifiée : convaincre par la raison (faits, statistiques) versus persuader par les émotions (pathos). L’art oratoire n’est pas une grandiloquence creuse : il s’agit d’adapter son langage au public, structurer sa pensée, choisir les bons arguments et le bon registre. Elle illustre l’importance de la voix (biologique et sociale) dans la perception du leadership — sans en faire le facteur déterminant d’un vote — et cite des exemples célèbres pour montrer comment le timbre peut influencer l’audience.Sur le contexte québécois, elle observe une tradition du débat moins ancrée qu’en France, mais un intérêt croissant pour la prise de parole efficace (Toastmasters, simulations parlementaires). À l’ère des réseaux sociaux, face à l’info « vulgarisée » et au temps d’attention réduit, l’oratrice rappelle l’exigence d’un discours clair, vivant et rigoureux, capable d’élever le niveau sans perdre l’audience.Son parcours personnel — métissage culturel, théâtre, engagement au PLQ, seconde maîtrise en économie appliquée — nourrit une approche à la fois diplomatique et affirmée. Message final : l’art oratoire est transversal et accessible. Appris tôt ou tard, il aide étudiants, entrepreneurs et décideurs à faire avancer leurs idées, sans manipuler, en cultivant éthique, clarté et cohérence.(c) CYEK-LE PODCAST (Oct. 25)

62. NEOQUÉBEC-RADIO : CARENNE AHIBA - NOTAIRE - CHEFFE DE DIRECTION

27:37||Saison 3, Ep. 62Au micro de CYEK — LE PODCAST, place à Carenne AHIBA : notaire, dirigeante de Lexia associés (Montréal & Saint-Eustache) et lauréate ARISTA – Jeune professionnelle du Québec. Juriste formée en France et mère de trois enfants, elle décortique la pratique notariale (immobilier, successions) avec une approche claire et humaine, entre vulgarisation juridique, prévention et engagement civique.L’entretien retrace un parcours résilient : formée en droit en France, Carenne AHIBA envisageait le barreau, mais l’équivalence au Québec l’oriente vers le notariat. Une mise à pied pendant un congé maternité accélère la bascule : retour aux études, stage en 2019, assermentation en 2020, association en 2021, puis reprise complète de l’étude en 2023 lorsque sa maître de stage lui transfère le greffe. Elle dirige aujourd’hui Lexia Associés, avec deux clientèles complémentaires : à Montréal, davantage d’immobilier; à Saint-Eustache, successions et transmissions.(c) CYEK-LE PODCAST (Oct. 2025)